波志江祇園祭(夜の風景)

→波志江祇園祭(昼間の様子)はこちら2008年10月18日〜19日

掲載日:2008/10/20

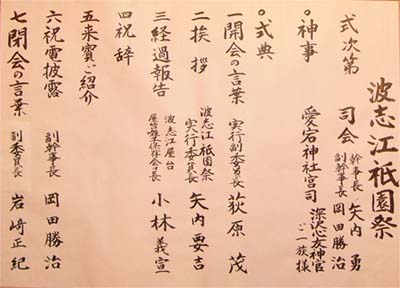

江戸時代の末期から明治時代にかけて制作された旧波志江村の屋台。 江戸時代の末期から明治時代にかけて制作された旧波志江村の屋台。2008年10月18日〜19日の両日、現存する10基の屋台が愛宕(あたご)神社に集結する波志江祇園祭が行われました。8年ぶりの開催です。 波志江の屋台は平成16年11月30日、伊勢崎市重要文化財に指定されています。 境内の説明板によれば 「屋台は正面一間、側面二間の木造軸組みと唐破風(からはふ)屋根をもち、祭礼のたびに組立て解体する仮設建築である。 構造は簡明な古式の架構形式で、屋根周りに密度の高い彫刻を飾る点に特徴がある。特に鬼板彫刻や欄間彫刻に優れた意匠を有し、大工や彫物師が判明する屋台も認められる」 とありますが、まさにこの説明通りの10基の屋台が提灯の明かりに浮かび上がり、それぞれの屋台では組ごとに特徴のあるお囃子が鳴り響き、普段は静かな愛宕神社の境内が、この日は異次元の世界に包まれました。(2008/10/20 記) |

撮影日:2008年10月18日 ▲ページTopへ

大胡県道にも境内の賑やかさがこぼれて来ます  西屋敷(にしやしき)組  宮貝戸(みやがいと)組  宿波志江(しゅくばしえ)組  中屋敷(なかやしき)組 |

境内に所狭しと並んだ屋台  新宿(あらじゅく)組。「しんじゅく」じゃありません。  稲間(いなま)組。 稲岡(いなおか)と間ノ山(あいのやま)  稲間(いなま)組  岡屋敷(おかやしき)組 |

更新日:2008/10/20 ●撮影日:2008年10月18日 ▲ページTopへ

下波志江(しもばしえ)組  大鍋(おおなべ)組  大鍋組・勧進帳 安宅関  中野面組・名月赤城山  新宿(あらじゅく)組・川中島合戦 |

中野面(なかのめん)組  集結した屋台を見上げる観客  西屋敷組・巌流島  岡屋敷組・関が原の合戦 徳川家康出陣  中屋敷組・鏡獅子 |

撮影日:2008年10月18日 ▲ページTopへ

| 各屋台の背面には舞台があって、それぞれ歴史的な一場面が作られ、見事な彫刻が施されています。 | |

下波志江(しもばしえ)組・弁慶  弁慶の足元の彫刻  宿波志江組  ↑ 八坂(やっさか)組と伊勢島東の舞台では合唱や踊り →  大胡県道側の鳥居。後方に愛宕神社。  明かりが灯る愛宕神社 |

稲間(いなま)組・鏡獅子  宮貝戸(みやがいと)組  愛宕神社   北東側の鳥居 |

| 8年振りに開催された波志江祇園祭 江戸末期から明治にかけて制作された屋台が、150年余りの年月を経た今も、人々の前に姿を現し、元気を与えてくれます。 旧波志江村は台地上にあり、水利に恵まれず、当時は盛大な雨乞(あまごい)祭礼を行ったため、「雨乞屋台」の別名もあるとのこと。 今では用水が隅々まで行き渡り、雨乞いを行わずとも立派に稲作ができますが、これだけ立派な民俗文化財、次回も必ず開催されるよう期待しています。 |

|

| 私も波志江町の住人、当日、普段会うことの少ない小中学校の同級生にたくさん行き会い、懐かしいひと時を過ごしました。 また友人知人、親戚にも何人も行き会い、祭りが作ってくれた交流の機会を楽しみました。 生きているだけで楽しいと思えるような、そんな郷土のお祭りでした。 |

|

▲ページTopへ