南牧村 (群馬県甘楽郡南牧村)

400年余り続いた砥石の歴史・砥山地区|蝉の渓谷400年余り続いた砥石の歴史・砥山地区

江戸時代までの採掘場所|明治・大正・昭和時代の採掘場所掲載日:2018/12/24 画像下の日付は撮影日

| 群馬県甘楽郡南牧村の砥山地区。 佐藤興平氏のレポート「砥沢の砥石:地質と歴史」(*1)によれば、この地域の砥石の採掘は 16世紀半ばに始まり、江戸時代には幕府指定の御用砥の産地として発展し、合成砥石が普及する20世紀半ばまで、全国でも有数の砥石産地であったよう。この砥石の岩相が生成された経緯は、鮮新世(*2)の貫入岩体である砥沢岩体が熱水変質を受けたためとのこと。 採掘場は江戸時代まで採掘された場所と、明治・大正・昭和時代に採掘された場所の2ヶ所があり、2018年の現在もその場所を確認することができます。 南牧村は2006年10月より高齢化率が日本一の自治体。2018年10月1日時点の推計人口は 1,753人。過疎化問題を抱える自治体ながら、荒船山や日影山、大屋山、烏帽子岳、小沢岳、鹿岳、黒滝山、立岩、桧沢岳、四ッ又山など、日本二百名山や”ぐんま百名山”の名山を擁し、登山ファンならば度々訪れる地域です。かく言う私も、かつて荒船山や烏帽子岳、小沢岳、黒滝山には登ったことがあり、その往復路で集落の様子を眺め、時には立ち寄って集落内散策を楽しんだりしました。 登山でしか訪れることがなかった南牧村ですが、今回は視点を変えて砥石採石場の歴史探訪です。誘ってくれたのは友人Kさん。幅広い分野に造詣が深いKさんですが、岩石にも深い関心を寄せていて、既に群馬県や栃木、埼玉の岩脈、岩石探訪に同行させてもらっています。 砥山地区を訪れたのは2018年5月26日。山々が新緑に萌える季節でした。 群馬県道・長野県道93号・下仁田臼田線(しもにたうすだせん)の砥沢のT字路に立つ案内板を確認し、まずは江戸時代までの採掘場所へ。途中、2つの「本山の滝」でしばし水と戯れ、木立を抜けて採掘場と思しき方向へ。採掘場への道案内板はありませんが、この地に立てば目の前の岩壁が場所を教えてくれます。砥石様の無数の石片が積み重なった斜面を登り、圧倒する大きさの岩壁の下に到着すると、足元には深い掘削坑。既に石片で埋まっていますが、かつてはここが採掘場だったよう。 江戸時代の採掘風景に想いを馳せ、次に向かったのは明治・大正・昭和時代の採掘場所。こちらは全体が山の斜面。全ての採掘場を確認できた訳ではありませんが、砥石切削に使用したと思われる丸ノコギリの刃が落ちていたり、運搬用トロッコのレールと思われる残骸があったり、製品には至らなかったと思われる砥石がそこかしこに散在しているなど、当時の様子を想像するに十分な痕跡が残されていました。 江戸時代から昭和にかけて砥石の採掘で隆盛を極めた南牧村。過疎化問題を抱えながらも、山河の自然景観や伝統行事、貴重な産業の歴史を持っています。住人数が少なくとも訪問者が多ければ街は元気になります。これらの財産を守り続け、活かして行ければ、新たなまちおこしにつながるのではないでしょうか。 今回訪れた2ヶ所の砥石採石場跡。特にルート案内の標識等も見当たらず、ルートも明確ではありません。訪れる場合、自己判断・自己責任で訪れてください。(2018/12/24 記) (*1)「砥沢の砥石:地質と歴史」、佐藤興平、群馬県立自然史博物館研究報告(9):1-9, 2005、Bull.Gunma Mus.Natu.Hist.(9):1-9, 2005 (*2)鮮新世(せんしんせい):地質時代の一つ。約500万年前から約258万年前までの期間。 |

砥山周辺地図(下仁田臼田線の砥沢のT字路に立つ案内板から) 動画で紹介南牧村 砥山(かつての砥石の砕石跡)2018/5/26(2分48秒) |

江戸時代までの採掘場所

▲ページTopへ| 下仁田臼田線の砥沢のT字路から入る林道をまっすぐ進み、終点へ。「本山の滝」と「不動滝」の案内板の脇を通るとすぐに一つ目の「本山の滝」へ。「本山の滝」は2つあって、一つ目から僅かの距離にもう一つ。滝の音を聴きながら木立が茂る平坦地を進むと岩壁の直下へ辿り着きます。林道終点から採掘場への道案内板はありませんが、この地に立てば目の前に連なる岩壁が場所を教えてくれます。砥石様の無数の石片が積み重なった斜面を登り、圧倒する大きさの岩壁の下に到着すると、足元には深い掘削坑を確認できます。既に石片で埋まっていますが、かつてはここが採掘場だったよう。 |

林道終点から僅かに進むと見える岩壁 2018/5/26  採掘場と思しき場所近くの岩壁 2018/5/26  砥石様の無数の石片が積み重なった斜面。この奥に掘削坑。 2018/5/26 |

▲ページTopへ

「本山の滝」ほかの風景 |

|

滝の案内板 2018/5/26 |

林道沿いの岩にへばりつくイワタバコ 2018/5/26 |

「本山の滝」 2018/5/26  付近の林道 2018/5/26 |

|

明治・大正・昭和時代の採掘場所

▲ページTopへ| 江戸時代の採掘風景に想いを馳せ、次に向かったのは明治・大正・昭和時代の採掘場所。こちらは全体が山の斜面。全ての採掘場を確認できた訳ではありませんが、砥石切削に使用したと思われる丸ノコギリの刃が落ちていたり、運搬用トロッコのレールと思われる残骸があったり、製品には至らなかったと思われる砥石がそこかしこに散在しているなど、当時の様子を想像するに十分な痕跡が残されていました。 | |

2018/5/26  砥石切削に使用したと思われる丸ノコギリの刃 2018/5/26 |

2018/5/26  製品には至らなかったと思われる砥石 2018/5/26  採掘場から谷側を望む 2018/5/26 |

大黒岩隧道 2018/5/26 |

大黒岩隧道 2018/5/26 |

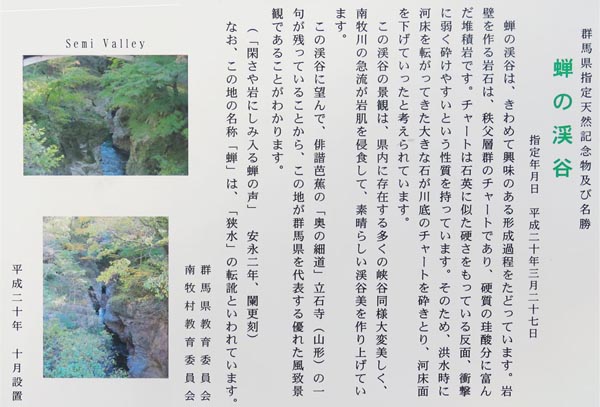

蝉の渓谷

南牧川の急流がチャートを侵食して形成

掲載日:2018/12/28 ▲ページTopへ

現地説明板。記載内容は下記。

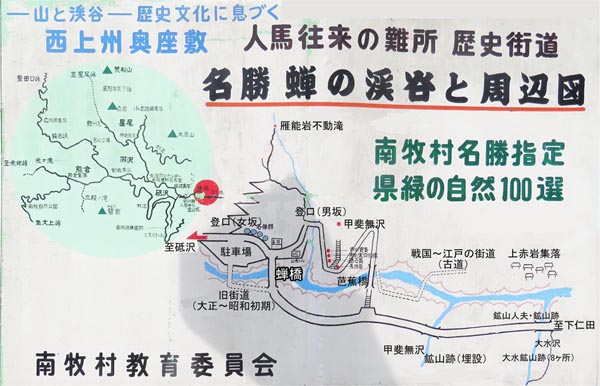

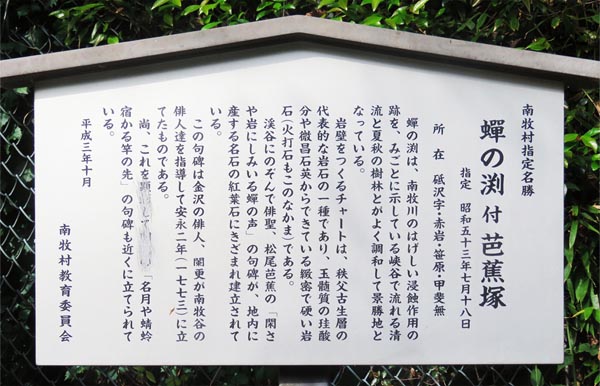

動画で紹介蝉の渓谷 2018/5/26(2分37秒)  名勝 蝉の渓谷と周辺図  南牧村指定名勝 蝉の渕 付 芭蕉塚 |

▲ページTopへ

蝉の渓谷 2018/5/26  渓谷をまたぐ蝉橋 2018/5/26 |

▲ページTopへ

一級河川 南牧川の標識 2018/5/26 |

トイレとあずまや 2018/5/26 |

蝉の渓谷 2018/5/26 |

|

▲ページTopへ